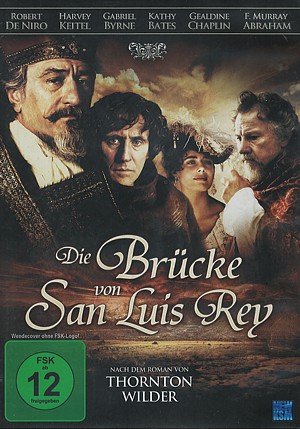

„Die Brücke von San Luis Rey“ ist der Titel eines Spielfilms aus dem Jahr 2004, der auf dem gleichnamigen Roman von Thornton Wilder basiert. Im Kern der Handlung steht das tragische Geschehen um eine Hängebrücke in Peru Anfang des 18. Jahrhunderts, bei deren Einsturz fünf einfache Menschen ums Leben kommen.

Peru, 1714. Der Franziskanerbruder Juniper, selbst Augenzeuge des Unglücks und fassungslos darüber, geht in akribischer Recherche den fünf tödlich verunglückten Einzelschicksalen nach, um dem Unglück und dem Lebensende der Verunglückten einen höheren Sinn abzugewinnen. Seine Erkenntnisse bringen ihn letztlich vor einen Inquisitionsprozess, beantragt vom Erzbischof und unter Vorsitz des Vizekönigs von Peru, die allerdings auch beide in die Lebensschicksale der Verunglückten verstrickt sind. Überhaupt stellt sich im Laufe der Handlung heraus, dass fast alle im Gerichtssaal Anwesenden auf die eine oder andere Weise mit dem Schicksal der Toten verknüpft sind. Das Beziehungsnetz löst sich allerdings nicht wie sonst üblich in kriminalistische (Schein-)Logik auf. Für das Leid in der Welt und die Theodizé-Frage gibt es eben keine einfachen Erklärungen, kein Happy End, allerdings auch nicht einfach nur Tragik.

Der Film setzt die Romanhandlung bildgewaltig aber auch mit gleichbleibend nüchterner Ruhe um. Die historischen Kostüme sehen nicht nur durchgehend preisverdächtig aus, Kostümdesignerin Yvonne Blake gewann 2004 dafür auch den Goya – wirklich verdientermaßen. Aber auch Kameraführung und Schnitt hätten Preise verdient, denn immer wieder ergeben sich im Verlauf des Film geradezu malerische Einzel-, Gruppenportraits und prächtige historische Ansichten.

Dem Element der Betrachtung gegenüber ist die Dynamik der Schauspieler deutlich zurückgenommen. Nichts, aber auch wirklich nichts wird dramatisiert, nicht einmal der Tod. Der Film wartet mit einer hochprominenten Darstellerriege auf, beispielsweise Robert de Niro als Erzbischof, Harvey Keitel als Onkel Pio, Kathy Bates als Marquesa von Montemayor, Geraldine Chaplin als Äbtissin, F. Murray Abraham als Vizekönig und Gabriel Byrne als Bruder Juniper. Gerade die behutsame Charakterdarstellung hat dem Film allerdings auch Kritik eingebracht. Die Schauspieler würden – so hieß es beispielsweise – eher schlafwandeln als in Aktion treten. Ich halte es aber für äußerst fraglich, ob mehr schauspielerische Energie dem Plot gut getan hätte. Letztlich geht es doch weniger darum, im kirchenkritischen Klischee einen weiteren Inquisitionsprozess zu dramatisieren, als um die grundlegende Frage, ob sich aus der Betrachtung von Biografien ein Sinn des Lebens oder gar ein göttlicher Plan erschließen lässt. Genau diese Frage setzt der Film sehr gut um, überlässt es allerdings auch lange Zeit dem Urteil des betrachtenden Zuschauers.

Insofern ist die sachlich-nüchterne Spielweise regietechnisch sehr sinnvoll und nur wo es storytechnisch sinnvoll ist, wird die (scheinbar) vernunfttrockene Objektperspektive durchbrochen – beispielsweise bei den emotional sehr glaubwürdigen, aber eben hoch subjektiven – wenn nicht gar pathologischen – Gefühlsausbrüchen der Seniora de Montemayor. Ein tobender Robert de Niro als Erzbischof oder ein noch emotional-instabiler dargestellter Vizekönig hätte der Darstellung zwar ein hollywood-kompatibleres Drama-Ambiente gegeben, wäre mehr Action, mehr Katastrophe gewesen, doch die spanisch-französisch-britische Coproduktion ist ja zum Glück nicht nur seichtes Hollywood-Kino, sondern will Literatur verfilmen. (Immerhin gibt es zu Wilders Roman auch schon zwei ältere Verfilmungen, die Hollywood-Fans vielleicht eher entgegen kommen.)

Dem bei aller Tragik eher nachdenklich-reflektierenden Stil kommt auch die vom argentinischen Komponisten Lalo Schifrin arrangierte Musik entgegen, die sich ebenfalls eher zurücknimmt, mit ihrem rhythmisch schleppenden, „peruanisch-barock“ gestylten Duktus aber die Gesamtszenerie vervollständigt.

Wenn in der Schluss-Szene die Äbtissin dann im wahrsten Sinne des Wortes „das Licht ausbläst“ und die Szenerie in Schwarz ausblendet, kommt ein von Regisseurin und Drehbuchschreiberin Mary McGuckian wohl minutiös geplanter Regiebogen zu seinem Abschluss, der den Film zu einem in sich stimmigen Gesamtkunstwerk abrundet. Handwerklich ist er wirklich gut gemacht, qualitativ deutlich über dem Niveau einer Fernsehproduktion, doch für einen Blockbuster, der die Massen ins Kino zieht, eben wohl zu wenig reißerisch und für intellektuelles Autorenkino noch zu konventionell. Daher war ihm finanziell, wie von Kritikerseite auch kein Glück beschieden. Doch lohnt es sich durchaus, den Film anzuschauen. Allein schon die Story – Thornton Wilder sei Dank – bewegt sich um Klassen über dem, was im zeitgenössischen Kino sonst so an Klischees zu sehen ist.